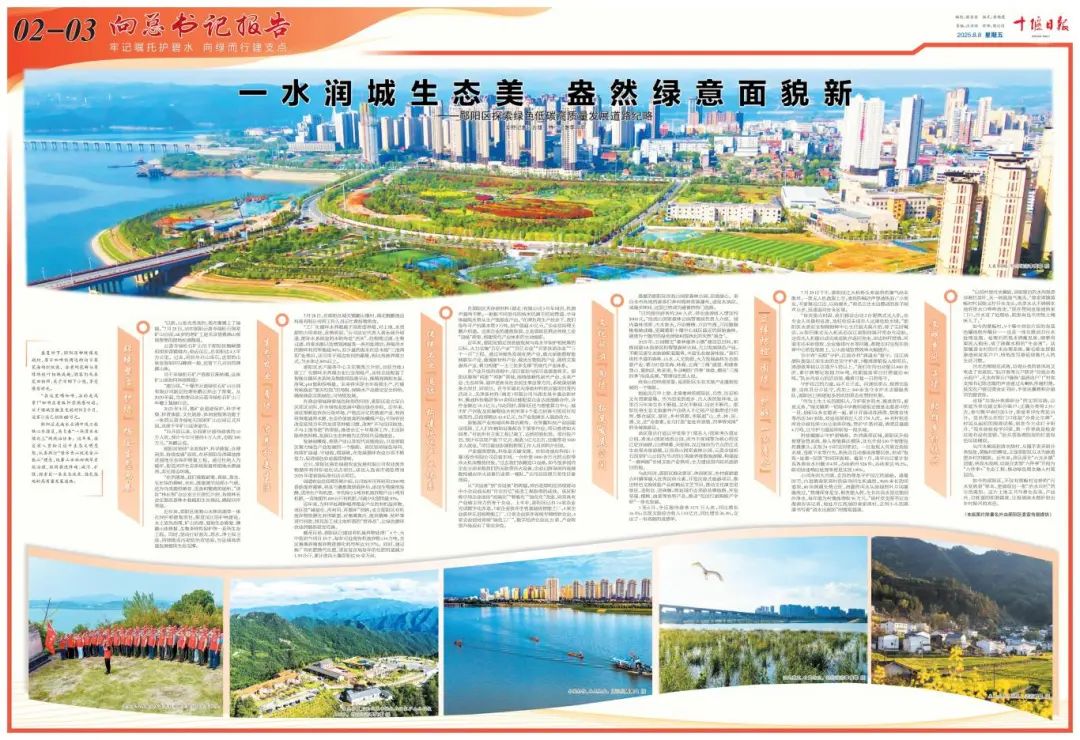

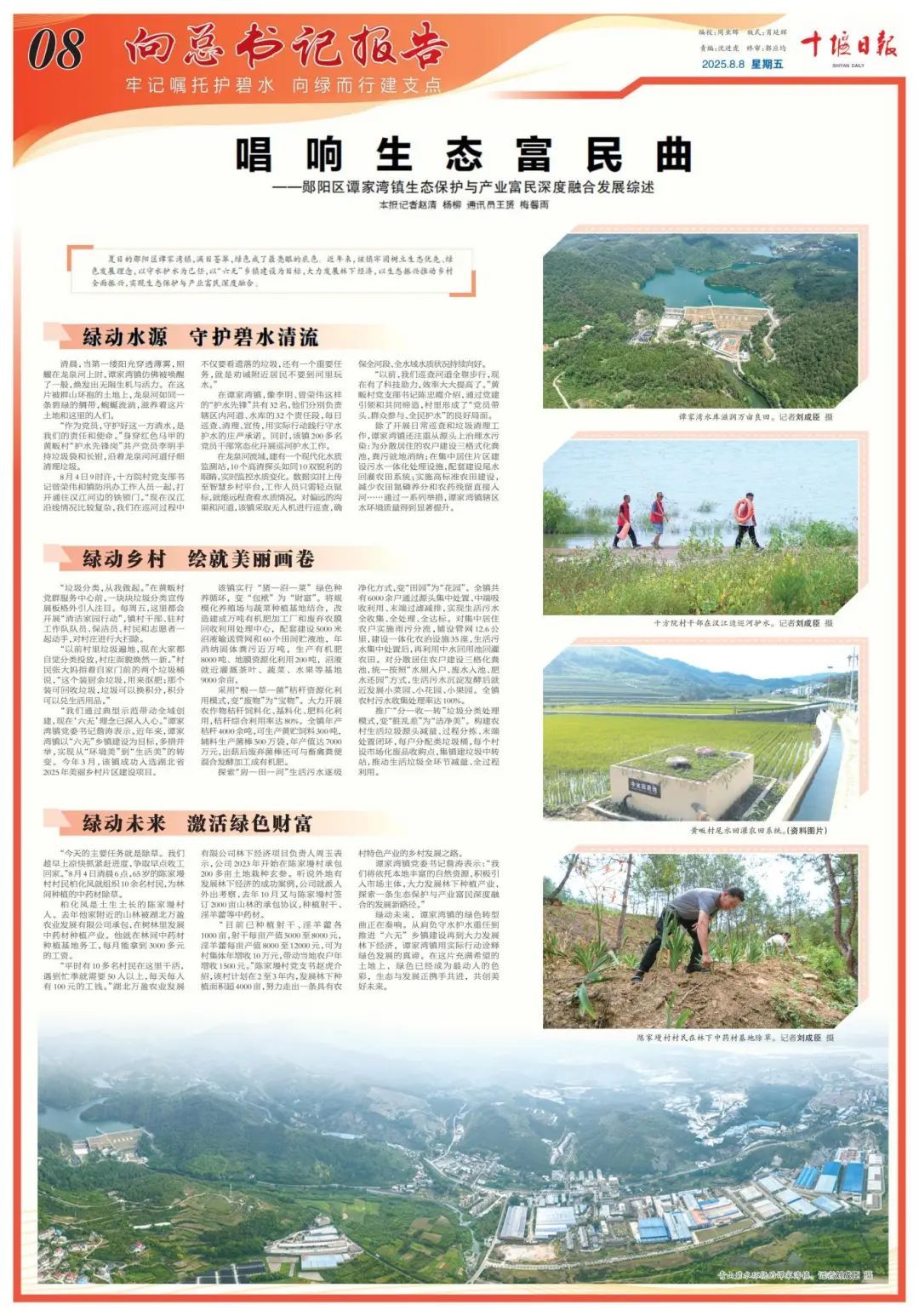

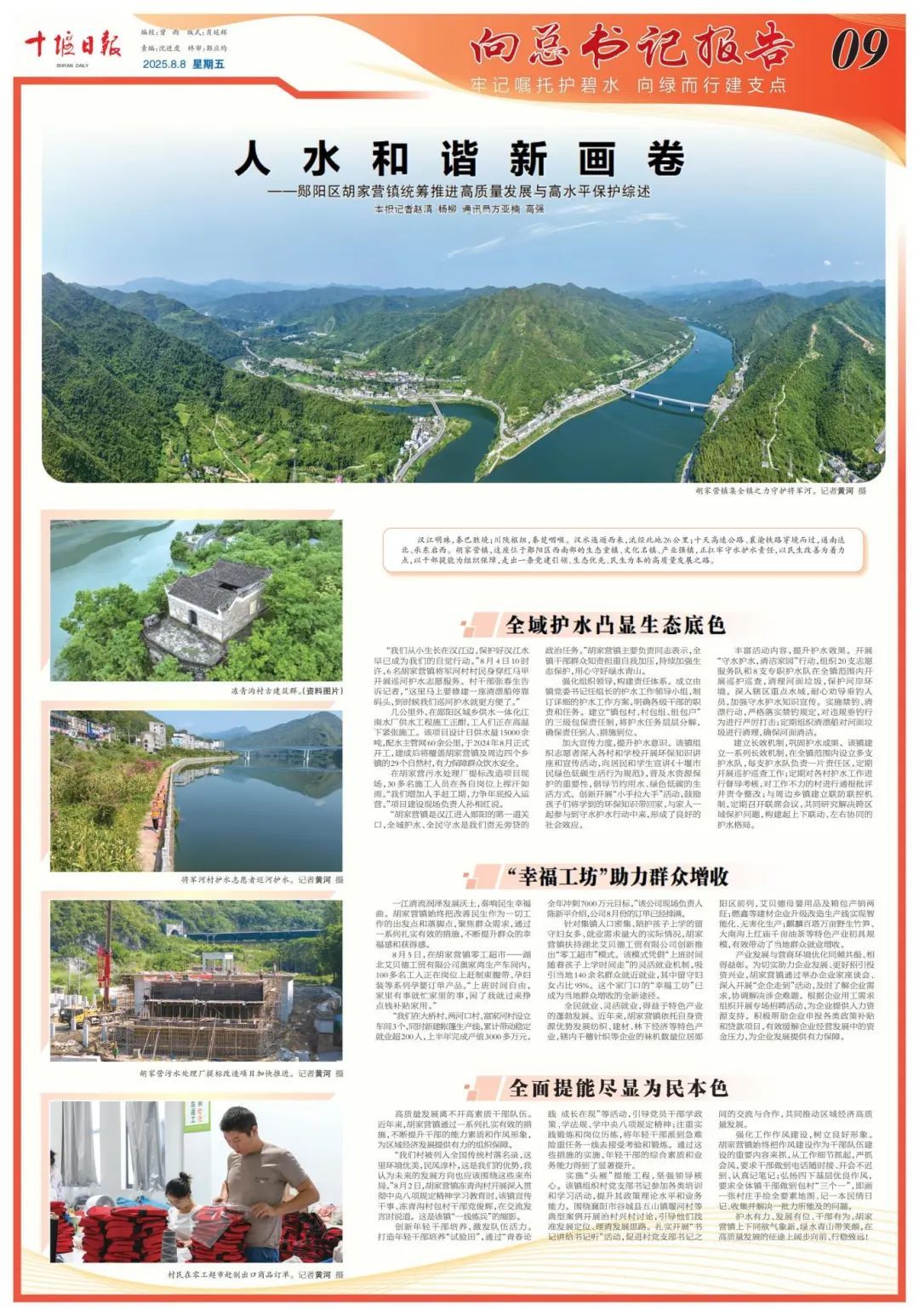

郧阳区是南水北调中线工程核心水源区,肩负着“一泓清水永续北上”的政治任务。近年来,该区深入贯彻习近平生态文明思想,认真践行“绿水青山就是金山银山”理念,统筹山水林田湖草系统治理,协同推进降碳、减污、扩绿,探索出一条生态优先、绿色低碳的高质量发展道路。

环境整治“护绿” 描绘生态画卷

“以前,山是光秃秃的,现在像铺上了绿毯。”7月25日,站在郧阳云盖寺绿松石国家矿山公园,68岁的老矿工赵天录望着满山郁郁葱葱的湿地松感慨道。

云盖寺绿松石矿山位于郧阳区鲍峡镇和胡家营镇境内,临近汉江,总面积达4.3平方公里。过去,因长年开山采石,这里的山体变得如同马蜂窝一般,还留下几百亩的裸露山体。

当千年绿松石矿产资源日渐枯竭,这座矿山该如何再续辉煌?

“建公园。”十堰市云盖绿松石矿山公园有限公司副总经理孙鹏云给出了答案。从2020年起,当地便启动云盖寺绿松石矿山三年覆土复绿行动。

2023年8月,集矿业遗迹保护、科学考察、科普体验、文化旅游、休闲度假等功能于一体的云盖寺绿松石国家矿山公园正式开园,这座千年矿山迎来新生。

“自开园以来,公园累计接待游客约10万人次,预计今年可接待5万人次,创收300万元。”孙鹏云说。

郧阳区坚持“全面保护、科学修复、合理利用、持续发展”原则,在环郧阳岛消落地推进湿地生态保护修复工程。通过杜绝人为破坏,促进河岸生态系统恢复和湿地水源涵养,美化周边环境。

“在消落地,我们栽植耐寒、喜湿、喜光、生长快的柳树、水杉,既能调节局部小气候,还为鸟类提供栖息、觅食和繁殖的场所。”该区“林长制”办公室主任徐红介绍,各级林长会定期巡查林木栽植和生长情况,确保河岸常绿。

近年来,郧阳区统筹山水林田湖草一体化保护和修复项目,推进汉江防护林建设、水土流失治理、矿山治理、湿地生态修复、裸露山体修复、生物多样性保护等一系列生态工程。同时,坚决打好蓝天、碧水、净土保卫战,持续推进污染防治攻坚战,为县域高质量发展提供生态支撑。

生态农业“厚绿” 滋养和美生活

7月28日,在郧阳区城关镇翻山堰村,湖北鲲鹏渔业科技有限公司的工作人员正忙着投喂鱼食。

“工厂化循环水养殖属于高密度养殖,对土地、水资源的占用率低,优势明显。”公司法定代表人黄永硕介绍道,循环水系统里的水始终是“活水”,经物理过滤、生物过滤、消毒杀菌以及增氧调温等一系列处理后,养殖用水的循环利用率能超90%,而少量的废水在经末端“三池两坝”处理后,还可用于周边农田的灌溉,相比传统养殖方式,节水率达80%以上。

郧阳区水产服务中心主任熊秀兰介绍,目前当地3家工厂化循环水养殖企业已全部投产,这些企业配套了智能化循环水系统及物联网监测平台,能精准调控水温、溶氧、pH值和投喂量。未来将实现全年高效生产,打破传统渔业“靠天吃饭”的局限,保障水产品稳定安全供给,确保渔业实现绿色、可持续发展。

在渔业领域探索绿色转型的同时,郧阳区更立足山区库区实际,在全域农业发展中锚定绿色坐标。近年来,该区果断放弃会污染环境、产值达百亿的黄姜产业,转而培育能涵养水源、生态价值更高的油橄榄产业;引导农民改变延续百年的龙须草种植习惯,改种“不与良田抢地、不与土地争肥”的香菇;推进长江十年禁渔工作,主动拆除养鱼网箱,发展以生态养殖为主的现代设施渔业。

发展油橄榄、香菇产业以及现代设施渔业,只是郧阳区聚力绿色产业发展的一个缩影。该区坚持绿色导向,持续扩绿量、守绿线、增绿效,在发展循环农业方面不断发力,促进绿色农业提质增效。

近日,郧阳区湖北绿道农业发展有限公司农业废弃物循环利用标准化试点项目,成功入选省市场监管局2025年度省级标准化试点项目。

绿道农业总经理苏刚介绍,公司每年可再利用2300吨香菇废弃菌棒,将其与禽畜粪便混拌后,添加生物菌剂发酵,进而生产有机肥。平均每2.5吨有机废弃物产出1吨有机肥,一亩地使用400公斤有机肥,可减少化肥用量30%。

近年来,为科学处理种植养殖业产生的有机废弃物,该区按“减量化、再利用、再循环”思路,成立郧阳区有机废弃物资源化利用联盟,对畜禽粪污、废弃菌棒、秸秆等进行回收,将其加工成土地所需的“营养品”,让绿色循环农业的链条更加完善。

截至目前,郧阳区已建成有机废弃物处理厂4个、大中型沼气项目39个,每年可处理有机废弃物134万吨,全区畜禽养殖废弃物资源化利用率达92.97%。同时,通过推广有机肥替代化肥,该区每亩地每年的化肥用量减少1.93公斤,累计改良土壤面积达50余万亩。

传统工业“追绿” 构建现代产业体系

在郧阳区天净新材料(湖北)有限公司3号车间内,机器声轰鸣不断,一根根不同型号的纳米抗菌不结垢管道、半导体超纯水管从生产线接连产出。“在满负荷生产状态下,我们每年可产抗菌水管9万吨,创产值超10亿元。”企业总经理王鹏介绍道。这家企业的蓬勃发展,正是郧阳区推动传统工业“追绿”转型、构建现代产业体系的生动缩影。

近年来,郧阳区锚定高质量发展与高水平保护相统筹的目标,大力实施“百亿产业”“百亿企业”“百家优质企业”“三个一百”工程。通过突破性发展优势产业,做大新能源智能网联车产业、做强新材料产业、做优生物医药产业、做特文旅康养产业,着力构建“一主三优多支撑”的现代产业体系。

在产业升级的进程中,项目谋划与招引是重要抓手。郧阳区聚焦“两重”“两新”领域,围绕战略性新兴产业、未来产业、生态环保、城市更新及社会民生事业等方向,系统谋划储备大项目、好项目。在今年湖北天净新材料供应链项目签约活动上,天净新材料(湖北)有限公司与湖北旭丰通达新材料、雅迪科技集团等10家供应链配套企业达成战略合作,合作金额达18.3亿元;与此同时,郧阳区还与智能算力中心、城市矿产回收及拆解物综合利用等5个重点招商引资项目现场签约,总投资额达43.8亿元,为产业发展注入强劲动力。

新能源产业领域同样喜讯频传。在昊徽科技产业园建设现场,工人们在辅助设备配合下紧张作业,项目推进如火如荼。“目前所有主体工程已竣工,达到初验标准。项目投产后,预计年实现产值77亿元、税收3亿元左右,还能带动1000余人就业。”项目建设协调指挥部工作人员刘明介绍说。

产业提质增效,科技是关键支撑。在恒进感应科技(十堰)股份有限公司总装车间,一台价值1000余万元的无软带淬火机床整装待发。“过去我们依赖进口设备,如今很多国内企业主动采购我们的无软带淬火设备,企业已跻身国内高端数控感应淬火设备行业第一梯队。”公司总经理万美华自豪地说。

从“买设备”到“卖设备”的跨越,背后是郧阳区持续推动中小企业成长和“百企百亿”技改工程取得的成效。该区积极引导企业加快“高端化”“智能化”“绿色化”改造,培育具有产业链主导力的骨干企业。上半年,郧阳区已有14家企业完成数字化改造,7家企业获评全省基础级智能工厂,4家企业获评先进级智能工厂,12家企业获评省级专精特新企业,4家企业创成省级“绿色工厂”,数字经济企业达21家,产业转型升级迈出了坚实步伐。

文化旅游“向绿” 拓展发展空间

盛夏的郧阳区沧浪山国家森林公园,凉意浸心。来自全市各地的游客们奔向梅林香溪瀑布,或戏水纳凉,或漫步林间,这里已然成为避暑的热门选择。

“日均接待游客约200人次,带动旅游收入增加约5000元。”沧浪山国家森林公园管理局负责人介绍。园内森林茂密、古木参天,万亩蜡梅、万亩竹海、万亩猕猴桃相映成趣,更藏着距十堰中心城区最近的原始森林,被誉为十堰市的绿色屏障和鄂西北的天然“氧仓”。

2025年,公园锚定“森林康养小镇”建设总目标,积极创建4A级景区和智慧森林公园,大力发展绿色产业,不断完善生态旅游配套服务,丰富生态旅游体验。“我们依托丰富的森林、山水、人文资源,大力发展森林生态旅游产业,着力打造花海、林海、云海‘三海’盛景,构建春登山、夏纳凉、秋采果、冬寻梅的‘四季’体验,擦亮‘三海四季’沧浪品牌。”管理局负责人说。

沧浪山的热闹景象,是郧阳区生态文旅产业蓬勃发展的一个缩影。

地处汉江中上游、北倚秦岭的郧阳区,自然、历史和文化资源富集。作为恐龙的故乡、古人类的发祥地,这里百万年来生命不断线、文化不断层、历史不断代。郧阳区将生态文旅康养产业纳入千亿级产业集群进行培育,整合城区、景区、乡村资源,串联起“山、水、林、田、湖、文、史”全要素,全力打造“处处有景致、四季皆风情”的全域旅游区。

该区重点打造以学堂梁子(郧县人)国家考古遗址公园、青龙山国家地质公园、武当不夜城等为核心的汉江史诗画廊,以虎啸滩、天惊洞、汉江绿谷为节点的江北生态观光旅游圈,以沧浪山国家森林公园、云盖寺绿松石国家矿山公园为节点的江南康养度假旅游圈,构建起“一廊两圈”全域文旅产业格局,全力建设国内知名旅游目的地。

与此同时,郧阳区推动景区、休闲街区、乡村旅游重点村镇等融入优秀民俗元素,开发沉浸式旅游项目,推出特色文旅体验产品和精品文艺节目,推动文化演艺进景区、进街区、进商圈;规划城市近郊游品牌线路,开发草莓、樱桃、油菜等农特产品,推动“吃住行游购娱产学研”一体化发展。

1至6月,全区接待游客1171万人次,同比增长16.5%;实现文旅综合收入110亿元,同比增长26.4%,交出了一份亮眼的成绩单。

立体防控“固绿” 护好“一泓清水”

7月29日下午,郧阳汉江大桥桥头库滨带的暑气尚未散尽,一架无人机盘旋上空,清亮的喊话声穿透热浪:“小朋友,不要靠近江边,以防溺水。”两名正往水边挪动的孩子闻声止步,迅速退回安全区域。

“每天重点时段,我们都会出动2台便携式无人机,由专业人员操控巡查,及时劝说未成年人远离危险水域。”郧阳区水质安全保障指挥中心主任赵天真介绍,除了实时喊话,16架归巢式无人机还沿汉江郧阳段展开常态化巡航。这些无人机能自动完成巡航并返回充电,岸边秸秆焚烧、河道非法采砂放牧、企业偷排污水等问题,都能实时呈现在指挥中心的监视器上,让小流域监管效率大幅提升。

空中有“天眼”守护,江面亦有“清道夫”值守。汉江清漂队便是江面生态的忠实守护者,3艘清漂船投入使用后,清漂效率较以往提升5倍以上。“我们年均出动船只800余次,累计清理垃圾超2700吨,汛期最高单日打捞量近80吨。”队长肖安山的话语里,藏着日复一日的坚守。

守护汉江的力量,远不止于此。河湖长牵头、检察长监督、巡库员分片驻守,再加上300余支守水护水志愿服务队,郧阳区已构建起多层次的常态化管控机制。

“作为土生土长的郧阳人,守护家乡的水,既是责任,更是义务。”城关镇第一初级中学教师凌祖宏便是志愿者中的一员,他和众多志愿者一起,累计开展巡库清漂、禁渔宣传等活动260余场,劝返违规靠近人员178人次。40名村组巡库员分段包保120公里库岸线,管护97条河道,清漂总量超4万吨,让守护力量延伸到每一段水域。

科技赋能让守护更精准。在消落带区域,郧阳区升级智慧监管系统,接入智能算法模块,优化升级530个智能监控摄像头,实现24小时实时抓拍。一旦发现人员靠近危险水域、违规下水等行为,系统会自动推送预警信息,形成“发现-处置-反馈”的闭环流程。截至7月,该平台已累计发现各类涉水问题974件,办结销号928件,办结率达95.2%,联动快速响应处置率更是实现100%。

小河净则大河清,支沟治理是守护汉江的基础。盛夏时节,白浪镇袁家湾村的庙沟河生机盎然,3600米长的河道里,80亩菖蒲长势正旺,清澈的河水从油绿的叶片间潺潺流过。“菖蒲浑身是宝,根茎能入药,生长在浅水里还能固沙净水,每年能为村集体增收30万元。”该村党支部书记金海清告诉记者,地处丹江流域的袁家湾村,正用小小的菖蒲书写着“清水出郧阳”的微观篇章。

文明乡风“涵绿” 助推乡村振兴

“以前村里污水横流,房前屋后的水沟里漂浮着烂菜叶,天一热就臭气熏天。”谭家湾镇黄畈村村民陈义拧开水龙头,洗菜水从不锈钢水池的排水口哗哗流走,“现在管网直接通到家门口,污水进了处理站,院里再也不用垫土掩味儿了。”

如今的黄畈村,9个集中居住片区的灰蓝色罐体格外醒目——这是一体化微动力污水处理设施。处理后的尾水清澈见底,顺着沟渠流入稻田,成了浇灌水稻的“生态液”。这套覆盖全村的污水治理系统,像毛细血管般渗透到家家户户,悄悄改写着延续数代人的生活习惯。

污水治理刚见成效,垃圾分类的新风尚又吹进了农家院。“阮开香等五户获评‘垃圾分类示范户’,孔庆有等五户摘得‘最清洁户’!”村党支部书记陈忠霞的声音透过大喇叭传遍村落,获奖农户接过烫金证书时,手里还攥着积分超市的提货券。

这场“垃圾分类换积分”的文明实践,以家庭为单位建立积分账户:正确分类得2分/天,参与集中清扫加5分,季度考评优秀奖10分。党员带头在院门口挂起“分类公示牌”,村民从起初的围观试探,到如今主动打卡积分。“现在娃娃放学回家,第一件事就是检查垃圾有没有放错。”阮开香指着院里的红蓝双色垃圾桶说。

从污水横流到清水绕村,从随手丢弃到分类投放,黄畈村的蝶变,正是郧阳区以水为脉重塑乡村的缩影。近年来,该区深化“六无乡镇”创建,将改水改厕、垃圾分类等“六件事”升级为“六件事+”生态工程,推动绿色理念融入村规民约。

如今的郧阳区,不仅有黄畈村这样的“污水变清泉”样本,更涌现出一批“治水兴村”的示范典型。这片土地正书写着生态美、产业兴、百姓富的和谐篇章,让每滴清水都折射出乡村振兴的亮色。

郧阳区的探索与成就

是十堰守护碧水、向绿而行的生动注脚

接下来

让我们走进郧阳区各地

探寻更多生态保护与高质量发展的

鲜活实践

郧阳区社会工作部

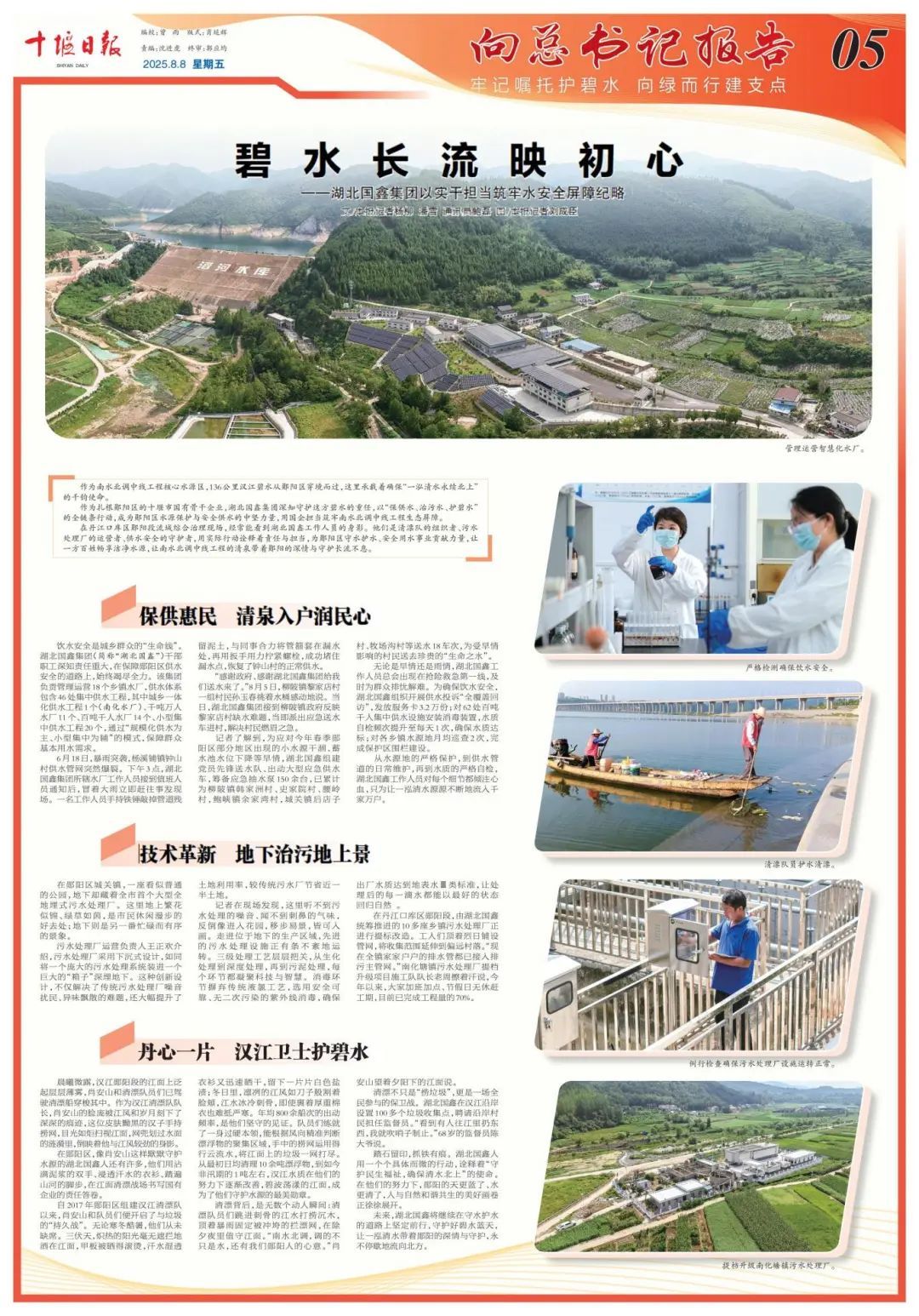

湖北国鑫集团

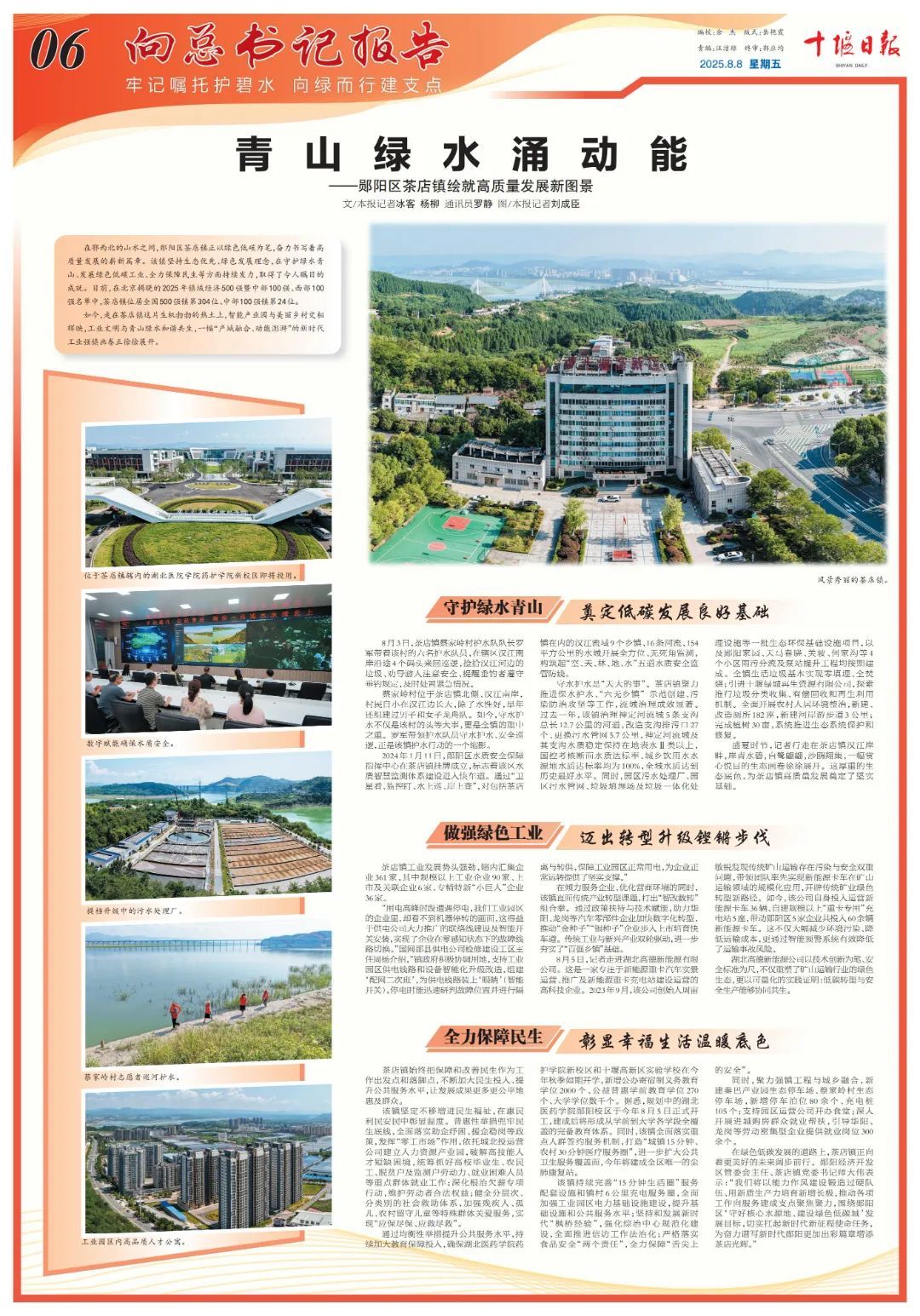

郧阳区茶店镇

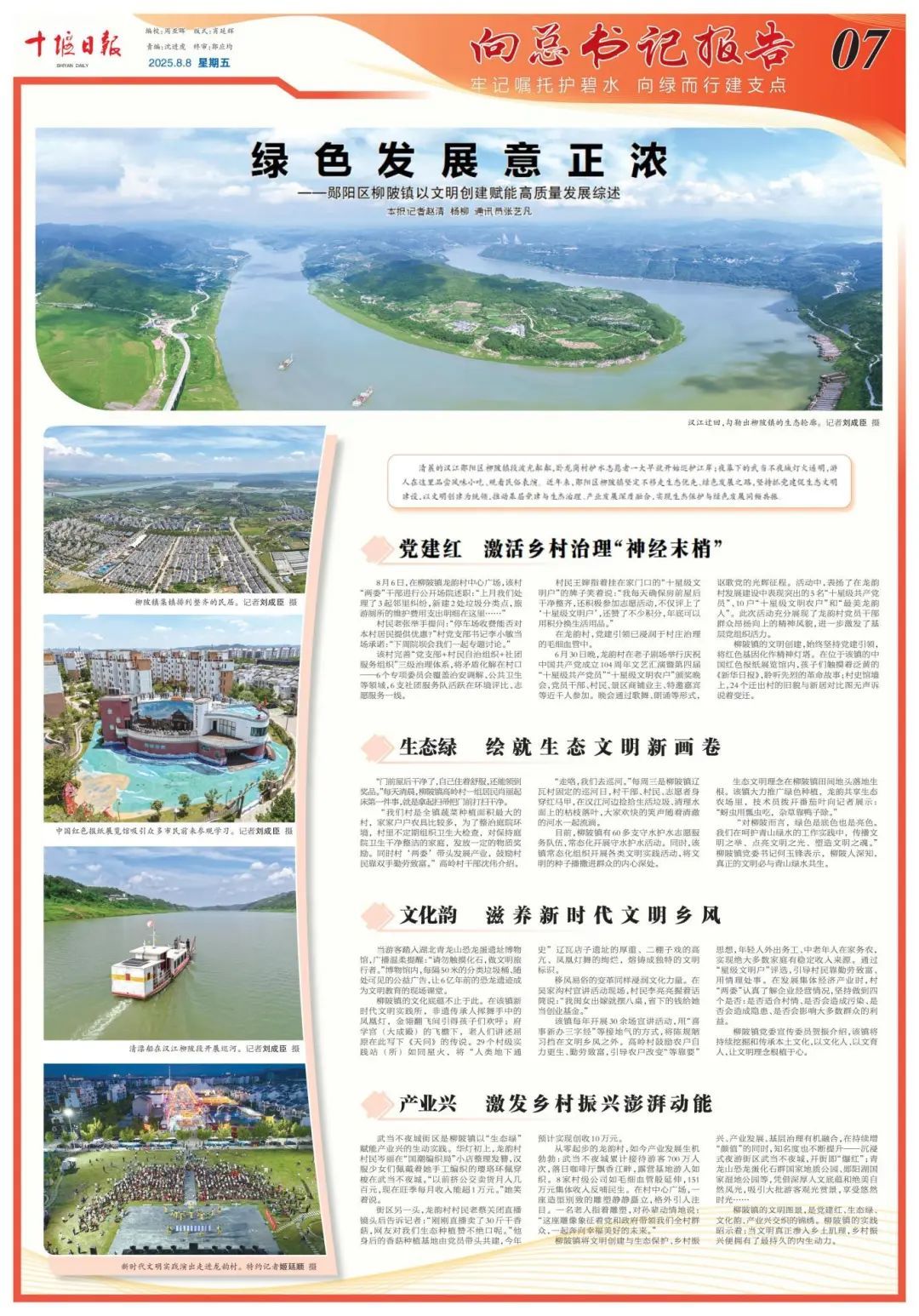

郧阳区柳陂镇

郧阳区谭家湾镇

郧阳区胡家营镇

郧阳区刘洞镇

郧阳区五峰乡

一审:卜静

二审:何虎啸

三审:王郧