(点击链接查看原文)

规划期限

规划期限为2021年至2035年

规划范围

山体保护级别界定

保护山体类型选定

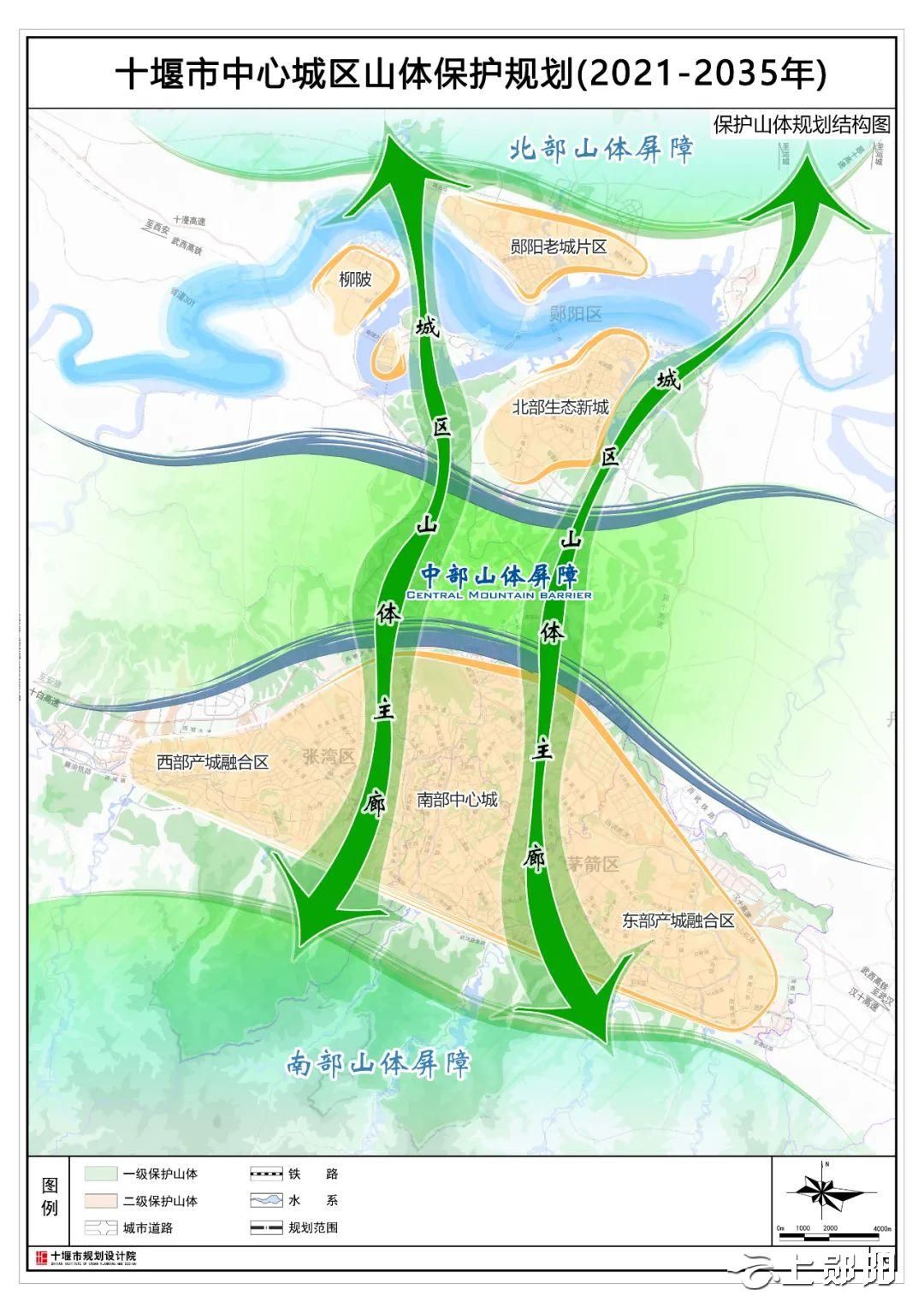

保护山体的规划结构

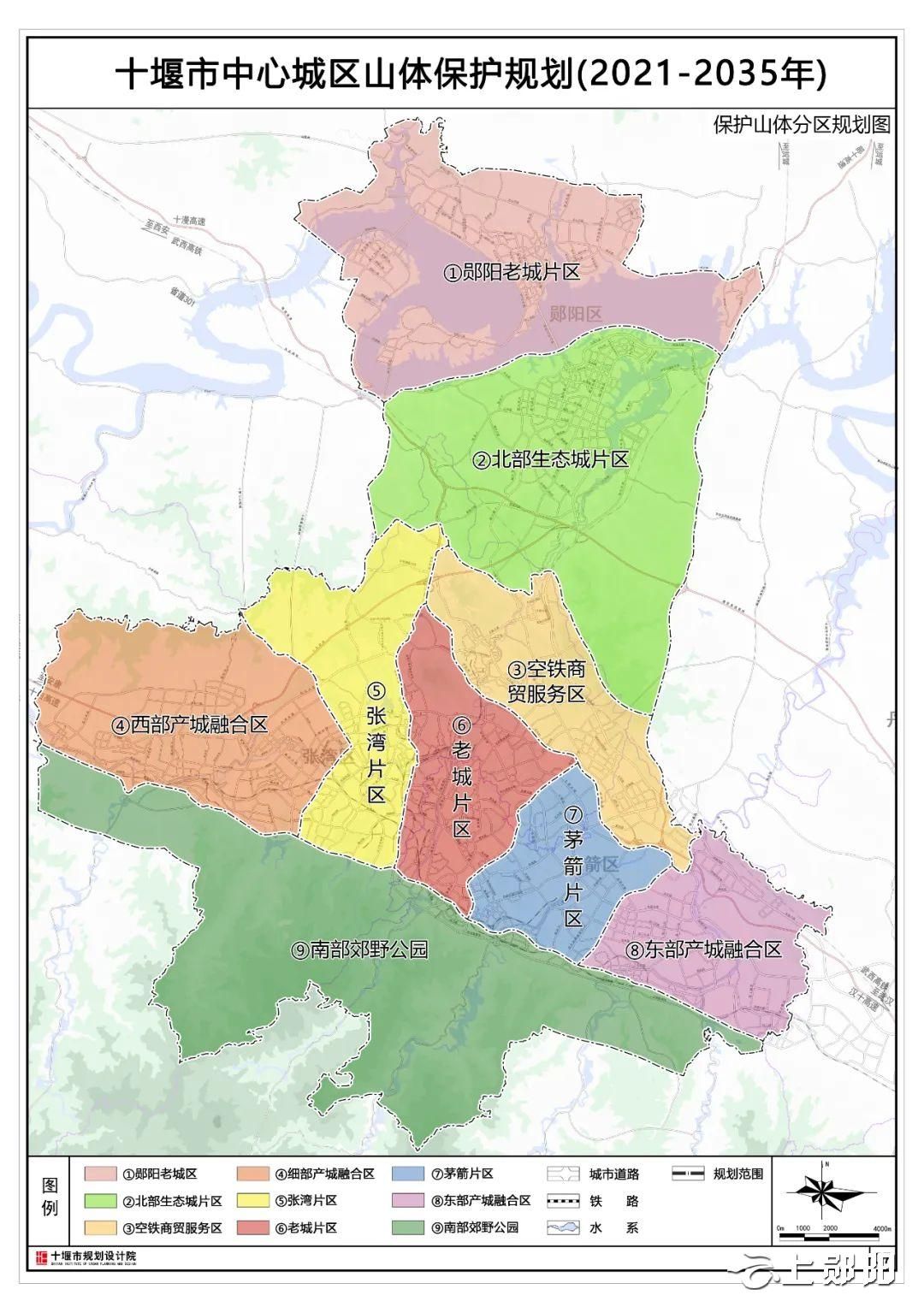

保护山体规划分区

保护山体分区管控

山体保护措施

技术措施

预防与管理

植被生态修复措施

以天然生态系统的自我恢复能力为基础,顺应群落自然演替规律,人工补植或播种乡土植物种苗,提高群落持续恢复速度。

森林防火和病虫害防治

破损山体边坡治理修复

修复治理规则

山体保护线

建(构)筑物控制

总体控制要求

山体保护线内建筑物控制要求

山体保护线内构筑物及其他设施控制要求

山体景观视觉廊道和

临山建筑限高区域的

控制性要求

山体景观视觉廊道规划

山体周边区域建筑限高控制要求